Was zieht uns in die Berge? Eine Spurensuche

Da stehen sie – nach einem langen Aufstieg, endlich angekommen, lehnen sie am harten Holz des Gipfelkreuzes und blicken in die Weite; über ihnen die Sonne des Vormittags, unter ihnen verdecken niedrig hängende Wolken das Tal.

Ein Gefühl von grenzenloser Freiheit – die Sehnsucht vieler Menschen. In den Alpen werden die Gipfel regelrecht gestürmt, Zehntausende sind es manchmal – besonders dort, wo die Seilbahn eine komfortable Fahrt ohne Anstrengung verspricht.

Dort oben fühlt man sich verbunden mit denen, die schon vorher dort oben standen. Der gleiche Blick. Ein Hauch von Ewigkeit. Denn scheinbar hat es die Menschen schon immer in die Berge gezogen. Wir denken z. B. an Mose auf dem Sinai, an Hannibal, der über die Alpen zog, an Mönche, die ihre Klöster auf Bergen errichteten. Dabei übersieht man:

Berge sind eigentlich keine Orte, wo man sich freiwillig gerne aufhält: Sie sind schwer zu erreichen, sie bieten oft wenig natürliche Rohstoffe, es herrscht in aller Regel Wasserknappheit und man ist dort oben den Unbilden der Natur ausgesetzt. Nicht umsonst sind Gebirgsregionen traditionell weniger dicht besiedelt als das Flachland. Und lange galten die Bewohner der Berge als rau, grob und unzivilisiert.

Alm-Öhi und Ziegenpeter

Kaum ein Text hat den Blick auf die Berge so sehr geprägt wie der Roman Heidi, 1879 von Johanna Spyri geschrieben, einer Züricher Bürgersfrau.

Sie schreibt über „dieses tiefe, geheimnisvolle Tosen in den Wipfeln“ – da nur magisch und aufregend, wie spätere Kinderfilme und der japanische Zeichentrick den Roman Spyris verfremdeten.

Sie ist auch rau und unbarmherzig. Die Bewohner der Berge, der Alm-Öhi und der Ziegenpeter, sind Gestalten, die mit dieser Umgebung verwachsen zu sein scheinen: treu und direkt, aber auch unbeherrscht, knorrig, ohne Bezug zu dem, was kulturellen Fortschritt ausmacht.

Bei aller romantischen Verklärung dieser Figuren im Roman: Am Ende ist es das Mädchen Heidi, das die rauen Männer zivilisiert: Der Ziegenpeter lernt lesen und der Alm-Öhi zieht für seine Heidi zeitweilig hinunter ins Dörfli, damit sie zur Schule gehen kann.

Rückzug aus der Zivilisation

Doch obwohl sie nicht für kulturellen Fortschritt stehen, gibt es einen Run auf die Berge. Die Touristenzahlen im Alpenraum nehmen Jahr für Jahr zu. Irgendetwas scheint die Menschen dort hinauf zu ziehen. Ist es vielleicht gerade der Versuch, der Zivilisation zu entkommen, im Schutz der Gipfel zu entschleunigen?

Seit jeher sind spärlich besiedelte, raue Landschaften Sehnsuchtsort zivilisationsmüder Städter. Schon der römische Dichter Vergil lässt in seinen Bucolica singende Hirten die verschiedenen Facetten der Freuden des naturverbundenen Lebens preisen.

Und seit der frühen Neuzeit träumen sich Poeten unter dem Schlagwort Arkadien in ein ländliches Idyll, frei von gesellschaftlichen Zwängen.

„Ich bin fest entschlossen, jedes Jahr einige Berge oder mindestens einen zu besteigen (...)

Unnahbare Berge

Doch für die meisten Menschen waren Berge früher keine Sehnsuchtsorte. Sie waren dunkel, fremd, schwer zugänglich. Dort hausten Dämonen, Geister oder Unwettergötter. Die Berge waren nicht kartiert. Wer ins Gebirge musste – sei es als Hirte, Händler oder Mineraliensucher – tat es nicht aus Freude, sondern aus Notwendigkeit. Der Berg war das Gegenteil von Zivilisation: unordentlich, unberechenbar, unbequem.

Dieser Blick änderte sich im 16. Jahrhundert. Der Humanismus interessierte sich für die Erforschung der Natur und suchte in ihr nach Impulsen für den Geist. Konrad Gessner verherrlichte 1541 in De admiratione Montium die Schweizer Berge: „Ich bin fest entschlossen, jedes Jahr einige Berge oder mindestens einen zu besteigen (...) sowohl, um die Bergflora zu untersuchen, als auch meinem Körper eine edle Übung und meinem Geist eine Freude zu verschaffen.“

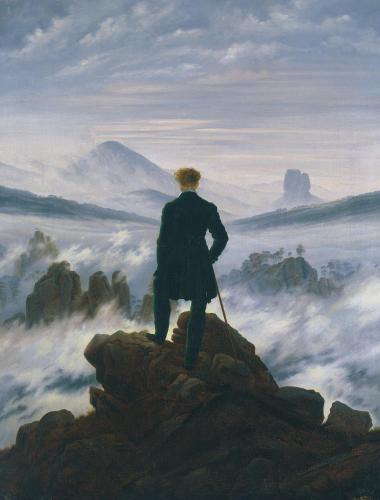

Einige Jahrhunderte später wurde das Hochgebirge in den Bildern von Caspar David Friedrich zum Spiegel innerer Regungen. Der Mensch suchte das Erhabene – jenes Gefühl, klein und gleichzeitig auf geheimnisvolle Weise verbunden zu sein mit einer größeren Ordnung.

Berge wurden zu Orten der Selbstbefragung, der Grenzerfahrung und der Neuorientierung.

Alpinismus und Tourismus im 19. Jahrhundert

Der Durchbruch des im Zeichen des Sports und des Tourismus stehenden modernen Alpinismus erfolgte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

In den 1850er und 1860er Jahren prägten englische Alpinisten die „Goldene Zeit des Alpinismus“. 1857 gründeten sie den British Alpine Club – den weltweit ersten seiner Art – mit dem Ziel, Bergerfahrungen vor allem aus der Schweiz auszutauschen. Damals versprach der Aufstieg auf einen Gipfel nicht nur körperliche Leistung, sondern auch soziale Distinktion. Wer sich in den Bergen behauptete, bewies Disziplin, Mut und Standhaftigkeit.

Ende des 19. Jahrhunderts begann die touristische Erschließung: Zahnradbahnen, Panoramastraßen, Aussichtsterrassen – die Berge wurden für immer mehr Menschen zugänglich gemacht.

Wie lange schafft der Berg die Massen

Im 20. Jahrhundert nahmen die Berge viele Rollen an: Heimatkulisse, Gesundheitsresort, Kriegsschauplatz, Filmset. In der Zwischenkriegszeit wurden sie von nationalistischen Ideologien vereinnahmt. In der Nachkriegszeit wandelte sich dieses Bild.

Nun stand das Vergnügen im Vordergrund: Skifahren, Wandern, Sonnenbaden. Der Berg wird demokratisch. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts werden die Berge zunehmend übernutzt: asphaltierte Höhenstraßen, Bettenburgen, Schneekanonen. Die Zugspitze, Deutschlands am besten erschlossener Berg, zählt jedes Jahr zwischen 500.000 bis 600.000 Gäste. An manchen Tagen besuchen 7.000 Menschen den Gipfel.

Solche Massenphänomene führen zu Rufen, den Zustrom zu beschränken. So hat etwa die Regierung Südtirols 2022 einen Bettenstopp verhängt: Es dürfen keine neuen Gästebetten mehr eingerichtet, sondern nur noch alte Kapazitäten erneuert werden. Doch die wirtschaftlichen Kräfte sind stark: Immer neue Ausnahmen wurden geschaffen, bis die Regel faktisch unwirksam wurde.

Die Klage über die Masse ist fast so alt wie der Bergtourismus selbst. Schon kurz nach dem vermeintlichen „Goldenen Zeitalter“ des Alpinismus setzte sie ein.

Ein Reisebericht von 1902 klagte:

„Früher gab es noch gemütliche Hotels, aber keine billige Masse.“

Vom „Reisepöbel“ war die Rede.

„Die Heiligtümer sind entweiht und zum Tummelplatz der Masse erniedrigt worden.“

Und es stimmt ja auch: Manchen Wanderer befremdet es, nach einem langen Aufstieg, wo er fast allein war, die Menge zu erleben, die sich auf bestens ausgebauten Bergwirtschaften mit 300 Sitzplätzen drängelt – und die mit der Seilbahn hinaufgekommen ist. Da fühlt so mancher sich seines Genusses beraubt.

Warum uns die Berge innerlich bewegen

Denn viele Menschen suchen in den Bergen jene Stille, die anderswo schwer zu finden ist. Fernab von Empfang und Termindruck wollen sie spüren, was wesentlich ist: ein Atemzug, ein Schritt, ein Blick in die Weite.

Sie fasziniert am Berge nicht nur die äußere Erhabenheit, sondern auch dessen innerer Ruf. Die körperliche Anstrengung schafft Distanz – nicht nur zum Tal, sondern auch zu Sorgen und Zwängen des Alltags. In der Höhe verlangsamt sich die Wahrnehmung. Die Weite beruhigt, der Blick ordnet sich. Viele berichten von einem Gefühl der inneren Freiheit, von einer geistigen Entlastung. Gerade in Zeiten von Unruhe, Reizüberflutung und Dauerpräsenz sehnen sich viele nach solch einer Erfahrung. Die Berge bieten einen Resonanzraum, in dem sich äußere Größe und innere Tiefe berühren.

Zudem birgt der Gipfel für viele Menschen ein Ziel, das sie erreichen wollen. Gerade Menschen, die älter werden, können sich am Berg noch einmal beweisen: „Was noch alles in mir steckt“, bemerkt mancher dann überrascht. So werden die Berge den Besuchern zu einem Spiegel ihres eigenen Lebens:

- Der Weg ist oft beschwerlich, aber lohnend.

- Übersicht braucht Zeit.

- Manchmal muss man innehalten, um zu erkennen, wie weit man schon gekommen ist.

Was wir in den Bergen suchen, verrät viel darüber, was uns im Alltag fehlt.