Familien zwischen Wiedersehen und Fremdsein

Sie haben den Krieg überlebt, die Kriegsgefangenschaft überstanden – und dann zerbrechen sie in der Heimat, weil niemand kommt, um sie in Empfang zu nehmen. Ihre Kameraden werden unter Freudentränen von ihren Familien mitgenommen – und begegnen fremden Menschen: Kinder, die sich an ihren Vater nicht erinnern können; Väter, die die schönsten Jahre mit ihren Kindern verpasst haben; zwei Menschen, die sich jahrelang nicht gesehen haben, mit ihren eigenen Traumata und Geschichten, die im Bett nebeneinanderliegen.

Berührung ohne Nähe

Schon die Wiederbegegnung der Kriegsheimkehrer mit den Familien war häufig für alle Beteiligten eine verstörende Erfahrung. Rolf Zick berichtet, wie er 1948 seine Familie wieder traf: Seine Schwester und seine Mutter erkannten ihn erst nicht, so abgemagert war er. Seine Mutter brachte seinen Sohn mit, der noch nicht drei Jahre alt war. Zick hatte noch im Krieg geheiratet; das Kind aber sah er nun zum ersten Mal.

Zick beschreibt es so: „Ich habe ihn gestreichelt, aber ich hatte mit ihm keinen emotionalen Kontakt. Das ist schwierig, wenn man ein Kind hat, das schon laufen und sprechen kann.“

So ging es vielen Vätern und ihren Kindern. Selbst wenn sie nicht so klein waren und ihre Väter noch von früher kannten. Aber in den Jahren des Krieges und der Gefangenschaft hatten sich beide Seiten verändert.

Fremde Vertraute

Das Maß der Entfremdung illustriert der Film Wiedersehen mit einem Fremden, in dem Max Steiner 1955 aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt – angeblich, denn Steiner ist verstorben und ein ehemaliger Kamerad hat seine Identität angenommen. Zwar weckt seine Verhaltensänderung Misstrauen – der stramme Nationalsozialist ist ruhiger und sanfter geworden. Doch geht er zunächst als der lange vermisste Max durch.

Was muss passiert sein, damit eine Mutter ihr Kind, eine Frau ihren Mann nicht mehr einwandfrei identifizieren kann?

Anders als im Film fügt sich der echte Vater häufig nicht leicht in die Gemeinschaft ein. Bei der häufig jahrelangen Abwesenheit hatten sich die Frauen auf ein Leben ohne ihre Männer eingestellt, hatten das Geschäft geführt, den Wiederaufbau organisiert, sich mit den Kindern ein Leben eingerichtet.

Und nun kam der Mann wieder: Ein Mensch, der Gewalt erfahren und Gewalt ausgeübt hatte. Der häufig von patriarchalen Vorstellungen und Männlichkeitsbildern geprägt war. Und dieser Mann sollte sich nun einfügen. Viele konnten oder wollten das nicht.

Waren die Frauen ohne die Männer besser dran?

So fragte der Hamburger Echo im August 1948 die Frauen: „Kann ich mir einen Mann leisten?“

Die Antworten fielen häufig negativ aus. Teils, weil die Männer nicht sofort wieder ein Einkommen in die Familie brachten, weswegen eine Schaffnerin schrieb: „Ich wäre doch leichter ohne Mann dran. Ich muss vier Personen ernähren und mein Mann isst am meisten.“

Teilweise aufgrund eines Männerbildes, das nicht mehr als zeitgemäß wahrgenommen wurde: Ein „Haustyrann in vorgewärmten Pantoffeln“, der „immer noch glaubt, dass er sich bedienen lassen müsste, auch wenn seine Frau ein ebenso schweres, oft schwereres, Tagwerk hinter sich hat“, der komme ihr nicht ins Haus, schrieb eine Mutter von fünf Kindern.

So kam es 1947/48 zu einem kurzfristigen Anstieg der Scheidungen. Ein verständnisvoller und fürsorglicher Umgang mit diesen von Niederlage und oft jahrelanger Gefangenschaft gezeichneten Männern war nicht die Regel. Dabei wäre es entscheidend gewesen, einander zuzuhören.

Rolf Zick bemerkte dazu: „Wichtig ist es für jeden Heimkehrer, dass er in der Familie aufgefangen wird. Man braucht Menschen, die Verständnis haben.“

Das große Schweigen der Nachkriegsjahre

Erschwert wurde das durch das große Schweigen. Die Geschichten der Kriegsheimkehrer waren in der frühen Bundesrepublik nicht gefragt – wie allgemein die Erinnerung verdrängt wurde.

Während die Männer an der Front bluteten, wurden die Frauen ausgebombt. Während die Kriegsgefangenen in den Lagern schufteten, erlitten die Frauen Vergewaltigungen oder mussten sich für einen Laib Brot prostituieren.

Doch die Menschen ließen sich mit ihren jeweiligen Erfahrungen allein – und verstummten. Oder schrien.

Für beide, die Männer wie die Frauen, war es eine neue Überforderung: miteinander in einer veränderten Welt klarzukommen. Viele Eltern – nicht nur die Väter – konnten Nähe und Freude kaum ertragen, sie erzogen durch Drill und Schläge.

Arbeit finden, funktionieren

Von den Heimkehrern wurde erwartet, schnell Arbeit zu finden. Ihre seelische Verfassung spielte dabei keine Rolle, ihre persönlichen Berufswünsche waren wenigstens untergeordnet. Hauptsache erstmal Arbeit.

Auf der einen Seite wurde das von vielen Frauen begrüßt, damit der Mann zum Einkommen beitragen konnte. Auf der anderen Seite wurden Frauen zugunsten der Männer aus dem Berufsleben herausgedrängt.

Die gesellschaftliche Ordnung der Wirtschaftswunderzeit wurde daher mit der Durchsetzung alter Rollenbilder erkauft, die Harmonie mit Schweigen über das Erlebte.

Ein Konzept, das für viele Menschen bis in die 60er Jahre und darüber hinaus eine Grundlage ihres Lebens bildete, um sich nach dem Chaos zu orientieren und ihr Leben zu gestalten.

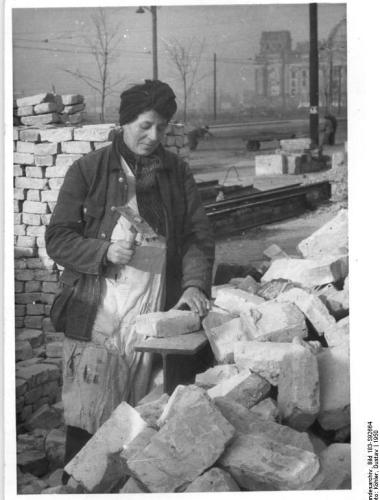

Headerfoto:

Bundesarchiv, B 145 Bild-F003028-0001 / CC-BY-SA 3.0