Auf Wiedersehen! – aber wie?

Ein alter Freund meiner Familie hatte in den letzten Jahren seines Lebens ein Problem mit dem Jenseits: Es fiel ihm schwer, daran zu glauben, weil er es sich nicht vorstellen konnte. Eine Idee von der Auferstehung hatte er noch weniger.

Ein neues Bild vom Tod

Dabei zog das Christentum etwa in der Antike einen Teil seiner Attraktivität aus seiner Jenseitshoffnung. In der Odyssee, einem der wichtigsten Werke der Griechen, wird der Hades als Ort beschrieben, „wo Tote nichtig und sinnlos wohnen“, sodass der einstige Held Achilles erklärt:

„Lieber möcht‘ ich fürwahr dem unbegüterten Bauer, der nur kümmerlich lebt, als Tagelöhner das Feld baun, als die ganze Schar vermoderter Toten beherrschen.“

Demgegenüber bot das Christentum dem antiken Menschen das Konzept der Auferstehung. Das war wesentlich attraktiver als ein finsteres Schattenreich. Denn es gehört zu den existenziellen Erfahrungen des Menschen: Leib und Seele gehören zusammen.

Zwar wurde der Körper in einigen Philosophien herabgewürdigt – so sprach etwa der Stoiker Epiktet von einem „Madensack“; auch das Christentum kannte solch kritische Tendenzen, so etwa beim hl. Franziskus, der über seinen Körper als „Bruder Esel“ sprach.

Dennoch war den meisten Denkrichtungen im Christentum klar: Das Wesen des Menschen umfasst Seele und Leib. Daher ist die Seele ohne den Leib unvollständig.

Der Tod ist mehr als ein sanfter Übergang – er ist die Trennung von Leib und Seele. Da aber eine solche Unvollständigkeit eine Beschränkung bedeutet, die bei Gott aufgehoben wird, werde der Mensch bei Gott auch einen Leib haben. Doch nicht mehr seinen alten, schon gar nicht im Zustand des Alters, sondern einen, der der Vollkommenheit entspricht.

So zeigen viele Grabmäler im Mittelalter den Verstorbenen nicht als alten Mann, sondern in seinen Dreißigern – in der Blüte des Lebens.

Sehnsucht nach Begegnung

Dieser theologische Gedanke deckt sich mit einem emotionalen Wunsch des Menschen: Wir wollen die Personen, die wir geliebt haben, wiedersehen. Das heißt aber nicht nur sehen – wir wollen Kontakt zu ihnen, mit ihnen sprechen, sie berühren, umarmen. Dafür braucht es Leiber.

Auch daher rührt die Sehnsucht nach Körperlichkeit jenseits des Todes. Diesem Wunsch kommt das Christentum mit der Auferstehung nach.

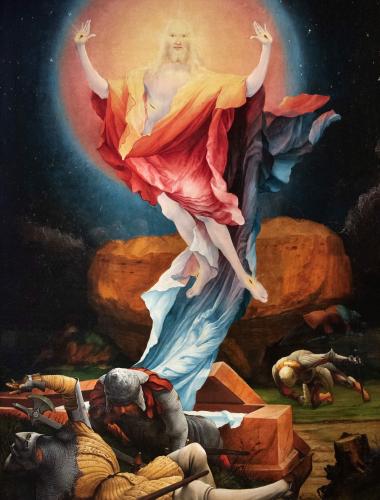

Das entscheidende Merkmal eines Auferstehungsleibes ist: Er zerfällt nicht mehr. Das unterscheidet die Auferstehung Jesu von anderen Wiederbelebungen, etwa des toten Jünglings oder des Lazarus. Bei beiden scheinen die Autoren von ihrem späteren Tod auszugehen. Nicht so bei Jesus: Sein Auferstehungsleib verfiel nicht.

Er war zudem anders als sein erster Leib, mit dem er während der Kreuzigung gestorben war. Weder die beiden Jünger vor Emmaus noch Maria Magdalena erkannten Jesus auf den ersten Blick. Es brauchte weitere Erkennungszeichen wie die Ansprache oder das Brechen des Brotes.

Ich habe einen Körper – aber ich bin mein Leib

Das verweist darauf: Der Leib ist mehr als ein Körper. Leib meint das Gesamt der welthaften und kommunikativen Bezüge einer Person, Körper dagegen das Fleisch, das Sie berühren, wenn Sie sich auf den Arm tippen.

Die Formel lautet: Ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib.

Wenn von der Auferstehung des Leibes gesprochen wird, ist daher der Leib in seinen vielen Bezügen gemeint, nicht die körperliche Materie.

Wir wünschen uns, einander wiederzusehen und wiederzufühlen. Wie stellt sich der Glaube dazu?

Dieses Gesamt der Beziehungen erinnert mich an einen weiteren Gedanken des alten Familienfreundes.

Je näher der Tod ihm kam, desto mehr verschwammen diesseitige und jenseitige Bilder. Zwar hatte er kein Bild vom Jenseits – doch dachte er in Beziehungen mit Verstorbenen.

So bemerkte er: Wenn er „da drüben“ ankomme, dann wisse er schon, mit wem er sich unterhalten werde und mit wem nicht.

Heilung, Verwandlung, Vollendung

Aber wann ist dieses „wenn“ eigentlich? Direkt nach dem Tod? Oder gibt es einen Zwischenraum? Darüber streiten die Theologen.

Zwar kennt die Kirche das Bild vom Fegefeuer, dem Purgatorium, in dem die Seele gereinigt wird – ebenso wie die Schau Gottes durch die Heiligen. Aber wann geschieht die Auferstehung? Am Jüngsten Tag? Und wie fühlt es sich dazwischen an?

Die Seele ist ohne den Leib unvollständig – darin sind sich alle einig. Der hl. Thomas von Aquin beschreibt daher die Seele ohne den Leib als ein quasi Nichts, wie eine abgehackte Hand. „Die Seele des Petrus ist nicht Petrus“, schreibt Thomas ausdrücklich.

Wie kann aber diese Seele auf die Ewigkeit warten? Wie ist sie reinigungsfähig im Fegefeuer? Und wie ist die Seele der Heiligen fähig zur Gottesschau?

Viele Theologen lösen das Problem, indem sie die Seele zur Trägerin der Identität erklären. Sie trägt die Identität über den Tod hinaus fort und formt bei der Auferstehung den Leib neu.

Einige Theologen gehen davon aus, das geschehe direkt nach dem Tod – Gott parke also den Menschen nicht ohne Leib. Andere gehen hingegen sehr wohl von einem solchen Zwischenzustand aus, der erst am Jüngsten Tag aufgehoben wird, dieser dann als ein globales, weltumstürzendes Ereignis verstanden wird.

In beiden Fällen wäre leibliche Auferstehung, so der Fundamentaltheologe Matthias Remenyi auf katholisch.de, zu verstehen als

die von Gott wunderbar herbeigeführte Verwandlung der einzigartigen Lebensgestalt einer Person.

Biografische Brüche, Unfertiges und Schuldhaftes an unserer irdischen Lebensgestalt werden dabei von Gott geheilt, verwandelt und ins Ganze vollendet.

Eine solche Idee, so abstrakt sie auch sein mag, hat heilenden und friedvollen Charakter – eine Sehnsucht, die alle Menschen kennen.

Und die dadurch bleibend attraktiv ist.